河北大学佳瑞源生物芯片研究中心取得重要成果突破

进入21世纪,随着生物技术的迅速发展,作为电子芯片技术和生物技术结合的产物——生物芯片,生物芯片技术通过微加工工艺在厘米见方的芯片上集成有成千上万个与生命相关的信息分子,它可以对生命科学与医学中的各种生物化学反应过程进行集成,从而实现对基因、配体、抗原等生物活性物质进行高效快捷的测试和分析。2021年北京库尔集团与河北大学合作成立河北大学佳瑞源生物芯片研究中心,是由李雨峰、陈立柱、杨海侠三位校友通过北京库尔科技有限公司向河北大学捐赠300万元人民币的教育科研经费而启动的省重点项目。共同开发能够实现生物检测的芯片。瞄准省级重点实验室,以大学的前瞻性学科布局为生物芯片培育种子,以大学的综合学科优势和人才培养为生物芯片提供发展支撑,以大学的体制创新为生物芯片探索成功的制度模式。进一步发挥学校产学研结合的优势,深化科研体制创新,为自主创新体系建设作出新的贡献。

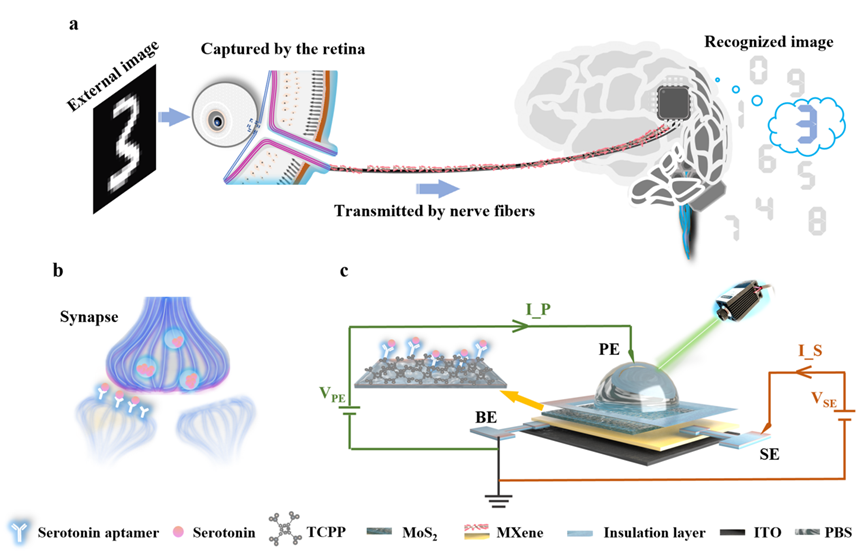

其中,视觉传入神经系统(OANS)是人们学习和感受外部信息的关键途径,它不仅可以低能耗的方式将外部视觉传递给大脑,还可以基于对神经递质的高度敏感反应参与昼夜节律相关的神经活动。本课题组前期的工作(Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2104304)提出并证明了一种由神经受体介导的新型三端人工突触器件(NR-S),通过在新构建的第三端MXene-PBS的固液界面处修饰相关神经元受体(AChR)并控制溶液中神经递质(ACh)量实现了一种生物方式触发的突触可塑性行为的模拟。对有神经受体的表层修饰相应的破坏性自身受体抗体(AChR-ab)后,随着抗体量的增加,NR-S器件对神经递质的传感范围缩小,对于神经递质的检测灵敏度降低,这一结果类似于神经肌肉传递障碍的神经破坏性行为,因此也为肌无力症的检测提供了一种策略。然而,在神经形态领域,在生物尺度上模拟节律性神经行为仍然是一个挑战。如果能够将敏感的生物信号和器件的物理机制结合起来,构建一种具有光化学双重功能的新型类OANS器件,将有助于神经形态视觉系统更接近生物-视神经通路,促进仿生感知领域的新发展。

有鉴于此,河北大学佳瑞源生物芯片研究中心闫小兵教授与南开大学电子信息与光学工程学院贾芸芳教授与合作,以“An ultrasensitive biomimetic optic afferent nervous system with circadian learnability”为题在国际著名学术期刊Advanced Science (DOI: 10.1002/advs.202309489)上发表研究成果。

该研究从器件结构方面入手,通过血清素适体功能化的异质结将神经递质(血清素)和光信号耦合到导电细丝(CF)区,成功制备了类似于仿生视传入神经系统(OANS)的人工突触。这种结构的优势体现在两方面:【Ⅰ】由于CF的超敏感特性,所提出的OANS器件的光敏电流(PSC)可以被超低浓度的(1 aM)血清素信号调控,以模拟昼夜节律神经反应;【Ⅱ】通过将神经递质和光信号耦合到基于CF模型的突触电流中,解决了仿生OANS中的高功耗问题。具体来说,在一个视觉暂留时间(10ms)期间,每级神经递质浓度之间的能量消耗仅为500fj,这接近生物突触信号传输过程中的能量消耗(100fJ)。此外有趣的是,该研究提出并证明了仿生OANS器件在模拟具有昼夜节律认知行为上的新概念应用,通过结合脉冲神经网络(SNN),仿生OANS器件被证明能够模拟正常昼夜节律和异常昼夜节律下的学习性行为,这一行为与受昼夜节律影响的生物视觉传入神经系统相类似,表明这项工作可能为开发具有昼夜节律特性的仿生OANS提供了新的可能性。论文的共同通讯作者是贾芸芳教授和闫小兵教授。论文的共同第一作者是南开大学博士研究生王开洋和硕士研究生任书卉。该研究得到了国家自然科学基金项目的资助。

Fig. 1 Schematic diagram of the biological and artificial optic afferent nervous system (OANS).